2025年9月12日,国际著名地学杂志《Geochimica et Cosmochimica Acta》以“Lithium isotope fractionation in the mid-lower Changjiang basin: Insights from riverine geochemistry and the role of authigenic oxyhydroxides”为题发表了我室杨承帆研究员的最新研究成果。

锂同位素是示踪硅酸盐风化过程的关键指标,然而在低地河流或洪泛区锂同位素分馏过程,尤其是自生矿物相(如氧化物/氢氧化物)对锂同位素分馏的影响,尚未得到充分认识。针对这一科学问题,该研究系统采集了长江中下游干流及主要支流的水体、悬浮物及沉积物样品,通过元素、离子浓度及锂锶同位素分析,结合化学淋滤提取自生氧化物相,深入揭示了长江中下游锂同位素分馏机制及其主控因素。

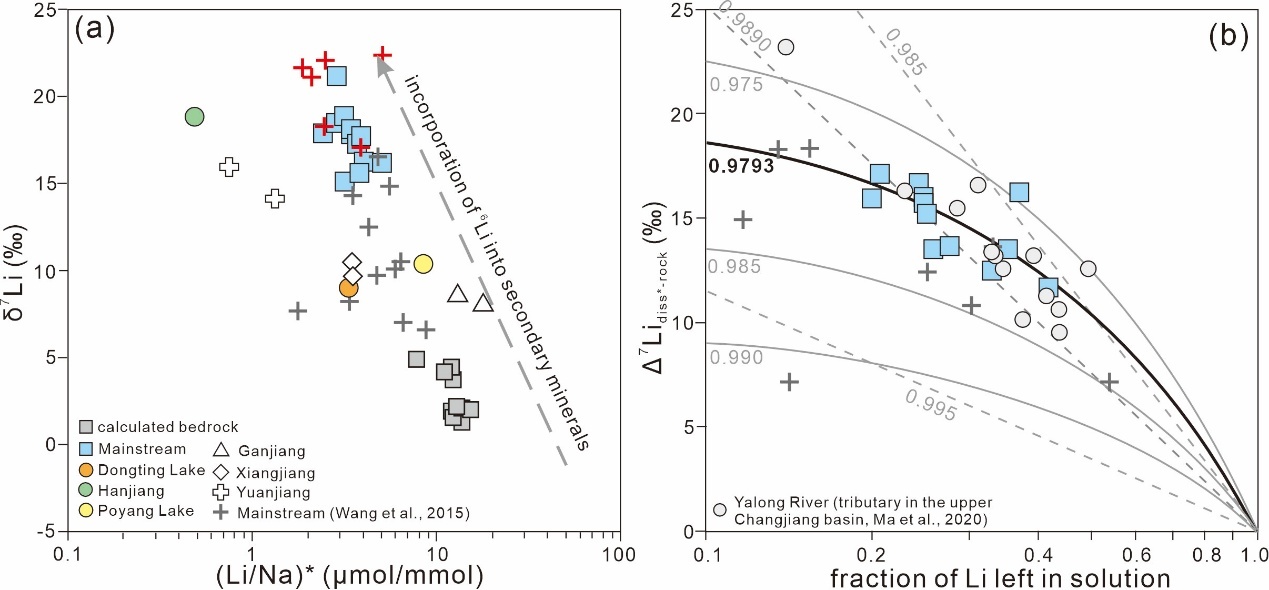

研究结果显示,长江水体δ7Li值介于+8.4‰至+17.1‰之间,而悬浮物及其氧化物相的δ7Li值分别为-2.7‰至-0.3‰和-15.9‰至-7.0‰,表明次生矿物形成过程中存在显著的锂同位素分馏。通过端元混合模型计算,发现溶解锂主要来源于硅酸盐风化(50.5 ± 4.9%)和蒸发岩溶解(35.4 ± 4.0%),城市污水贡献次之(10.4 ± 1.5%)。进一步分析表明,长江中下游锂同位素分馏符合稳态批式分馏模型,反映了原生矿物溶解与次生矿物(主要为粘土)形成之间的动态平衡(图1)。

图1 长江流域水体锂同位素分馏过程

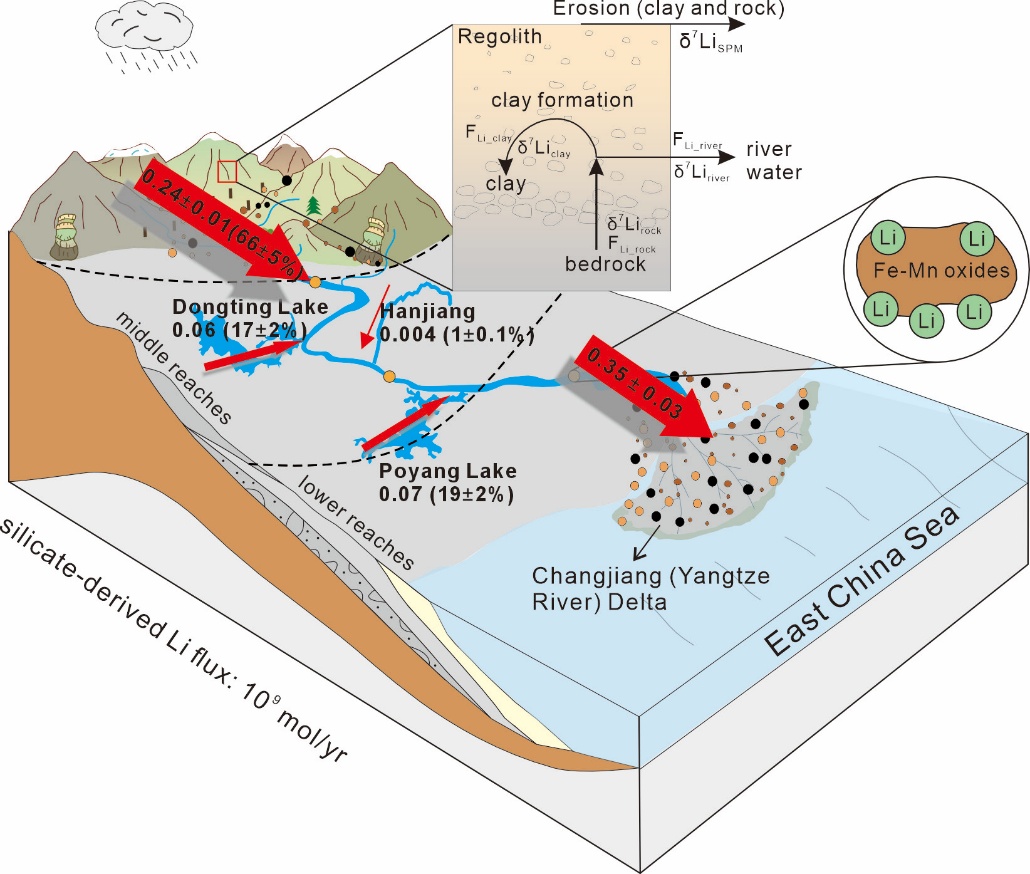

特别值得注意的是,悬浮物氧化物相与河水的87Sr/86Sr比值高度一致,强烈表明这些氧化物相是在河流环境中自生形成的。尽管当前因建坝导致悬浮物浓度下降,自生氧化物对水体锂同位素组成的影响较弱,但在历史高悬浮物浓度背景下,可能显著提升河流水体锂同位素值。通过整合前人已发表数据,该研究更新了全球河流锂同位素平均值(约18.0‰),并提出青藏高原周边现代河流低地风化对入海锂同位素组成影响有限的新认识(图2)。

该研究首次在大型河流系统中综合评估了自生氧化物对水体锂同位素分馏的潜在作用,为深入理解河流锂循环及其在地质历史时期的气候响应提供了新视角。

图2 长江流域硅酸盐岩风化贡献的溶解态锂通量

文章的第一和通讯作者为我室杨承帆研究员,杨守业教授为共同作者。该项研究得到国家重点研发计划项目、国家自然科学基金以及中央高校基本科研业务费的资助。

全文链接:https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0016703725004752?dgcid=author

撰稿:杨承帆

编辑:高小丰