人工智能与基础科学的融合正深刻重塑科学研究范式,推动科学探索从数据驱动模式迈向“科学智能”(AI for Science)的新阶段。地球系统科学中多源异构的观测数据、高维非线性的地学属性关系以及广泛的时空变异性,为促进智能驱动的海洋和地球科学研究提供了坚实的数据基础与科学场景。然而,如何将人工智能的通用学习能力与海洋和地球科学的领域知识深度耦合,突破传统经验模型、可解释性与科学研究价值的瓶颈,进而催生原创性科学发现,已成为当前地球系统科学领域具有前沿性与挑战性的交叉研究方向。

聚焦这一关键议题,2025年10月17日下午,由赵峦啸、党皓文教授发起并主持的第八期“蓝海学术沙龙”在海洋楼报告厅成功举行。本期沙龙以“AI for Marine and Earth Science”为主题,围绕人工智能与海洋地球科学的深度交叉融合展开深入探讨。活动现场吸引了50余位来自不同学科背景的师生积极参与,围绕人工智能在海洋与地球科学中的应用展开深入交流与思想碰撞。

周昆研究员以《AI for Marine Microbiology》为题,系统梳理了人工智能在海洋微生物学中的主要应用场景,涵盖微生物分类等关键问题,并对未来发展趋势进行了前瞻性展望

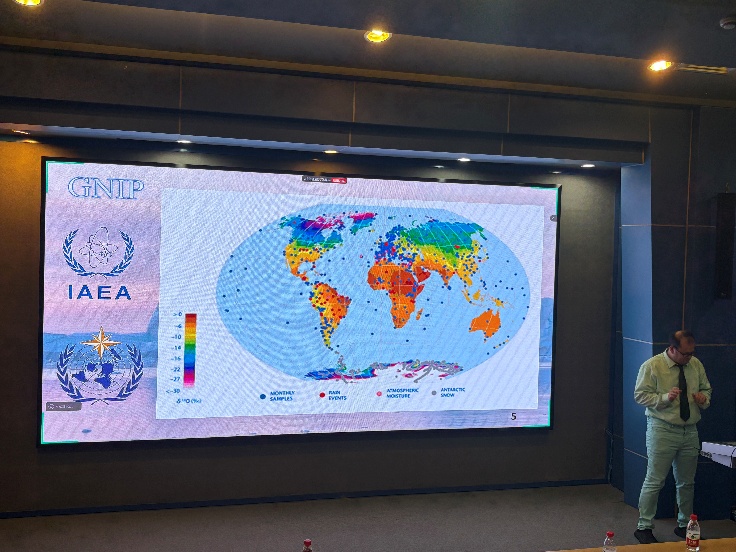

Mojtaba Heydarizad 博士以《Entropy-Assisted Data Assimilation for Arctic d-excess and Moisture Source Attribution》为题,介绍了基于图神经网络等多种深度学习方法对北极地区d-excess参数的预测建模,以及水汽来源反演的新进展,展示了AI在极地气候研究中的潜力。

党皓文教授以《古海洋学研究的“数智化”方向初探》为题,回顾了不同学者利用大量深海岩芯沉积物样本及其多参数综合曲线开展古海洋研究的代表性成果,强调现代古海洋学研究需建立大数据思维与分析能力;

赵峦啸教授作题为《基于IODP的关键地学参数智能重构与解译:全球视角》的报告,系统介绍了其团队如何整合国际大洋发现计划(IODP)全球岩芯数据,结合时空约束与地质先验信息的机器学习算法,实现对海底沉积物多物理参数的全球尺度智能重构与地质解译,并提出若干尚未解决的关键科学问题,引发与会人员热烈讨论。

程怡芳教授以《从滑坡地震学出发:多源数据、人工智能与物理过程的交叉融合》为题,分享了利用地震台网监测山体滑坡事件的新思路。她指出,在面对传统方法难以解决的复杂科学问题时,需要结合人工智能的优势在恰当时机以及问题上引入人工智能算法。

最后,孔美巍研究员针对AI在海洋技术中的应用场景,以《智联深海新范式:AI驱动水下无线光通信技术革新与应用》为题进行了汇报,阐述了现如今人工智能对水下无线光通信的技术革新以及未来的展望。

在会场讨论环节黄恩清教授、邓凯教授、俞恂副教授和李超副教授等与各位报告人进行了交流讨论。

本次学术沙龙聚焦前沿交叉领域,通过多场专题报告与深入研讨,系统展示了人工智能技术在我院多个海洋与地球科学研究方向中的具体应用潜力与发展路径。展望未来,人工智能有望深度融入我院在“古海洋与低纬气候过程”“海洋沉积与深海动力过程”“海底深部结构探测与构造活动”“海洋智能观测技术”以及“海洋油气资源评价”等方向的核心研究体系,推动相关方向取得新的研究进展。