2025年2月,国际知名地学期刊Geophysical Research Letters以《Cascading Erosion in the Tide-dominated Changjiang Delta: A Novel Radionuclide Approach》为题,发表了海洋地质全国重点实验室吴伊婧博士、范代读教授和苏建锋博士的最新研究成果,首次系统揭示了河流来沙减少后水下三角洲大范围侵蚀的时空演变及其机制,为全球三角洲系统可持续发展提供了关键科学依据。

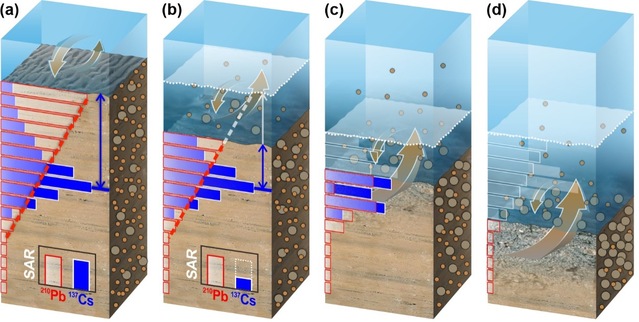

图1. 稳定沉积(a)、侵蚀早期(b)、侵蚀/扰动主导期(c),以及近期沉积完全侵蚀(d)各个阶段210Pb剖面类型、210Pb与137Cs沉积速率(SAR)以及沉积物粒度的耦合变化示意图

随着全球大型水坝的兴建,河流入海泥沙量骤减引发的近岸侵蚀已成为国际关注焦点。然而,人们对广大水下三角洲及其远端泥质区的沉积地貌响应仍了解不足。该研究通过整合260组210Pb和/或137Cs核素历史记录,分析了210Pb剖面类型的时空变化、210Pb与137Cs沉积速率差异以及表层沉积物粒度特征,揭示了侵蚀现象在长江水下三角洲至远端泥质区的多米诺骨牌式扩展;进一步追踪1963年北半球核试验137Cs峰值的埋深变化,定量反演了各沉积地貌亚区侵蚀速率的动态规律。

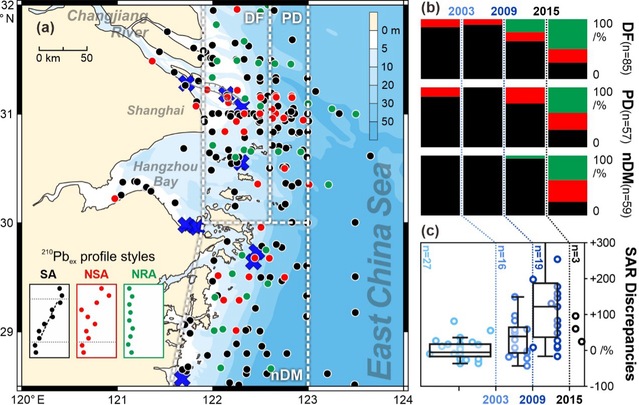

图2. 210Pb剖面类型和位置(a);沉积地貌亚区内210Pb剖面类型随时间变化(b);210Pb与137Cs沉积速率差异随时间变化(c)

归纳起来,该研究提出了两个新发现:

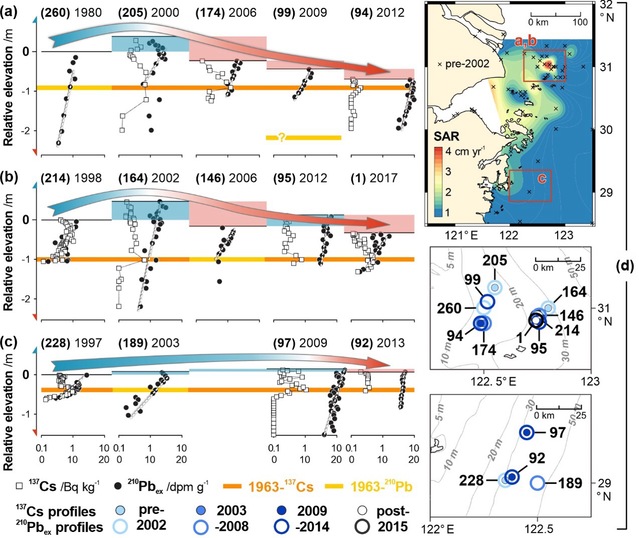

1.侵蚀级联效应:各沉积地貌亚区进入侵蚀的时间不同。2003年三峡截流后,三角洲前缘(DF)率先进入侵蚀状态;2009年蔓延至前三角洲(PD);至2015年,远端泥质区北部(nDM)出现显著侵蚀信号。

2. 侵蚀自缓冲机制:越晚进入侵蚀的沉积地貌亚区,其初始侵蚀速率越低。核心机制在于潮汐和沿岸流驱动的水下三角洲沉积物再分配,缓冲了长江来沙锐减对三角洲远端区域的冲击。

图3.三角洲前缘(a)、前三角洲(b)和远端泥北部(c) 1963年137Cs核试验峰的埋深变化。核素剖面位置见图(d)

该研究基于历史核素数据开展水下三角洲侵蚀监测,突破了历史水深测量数据的空间局限和遥感技术在高浊度水域的应用瓶颈,为系统性评估大范围水下沉积地貌演变提供了新方法和新研究范式。

海洋地质全国重点实验室博士后吴伊婧、范代读教授为论文共同第一作者,范代读教授为通讯作者,博士后苏建锋为主要合作者。该研究受到国家自然科学基金、上海市教委等项目的资助。

全文链接:https://doi.org/10.1029/2024GL113057