近期,国际著名地学期刊《Journal of Geophysical Research-Solid Earth》以“Revealing Subsurface Complexity of the West Philippine Basin by a Multi‐Method Magnetic Analysis”为题发表了我室于鹏教授综合地球物理团队博士生黄祖伟和赵崇进助理教授的研究成果,通过多磁方法综合分析与区域总磁异常三维斜磁化反演揭示了菲律宾海盆西部的区域磁性结构。

理解洋盆的构造演化对于重建地球的地质历史至关重要。菲律宾海西部海盆位于西太平洋主要构造板块的交汇处,呈现出复杂的地质环境,在诸如加瓜海脊的特征以及白垩纪洋壳的范围等方面存在未解决的问题。该研究采用了基于奇异谱分析和归一化源强度的还原度来提取区域磁异常的方法,以有效减轻剩磁对三维磁异常反演和解释的影响;通过合成测试证明方法有效性后,将其应用于西菲律宾海盆区域磁性结构的研究。随后,通过对提取的区域磁异常进行三维斜磁化反演,得到了西菲律宾海盆的三维区域磁结构。

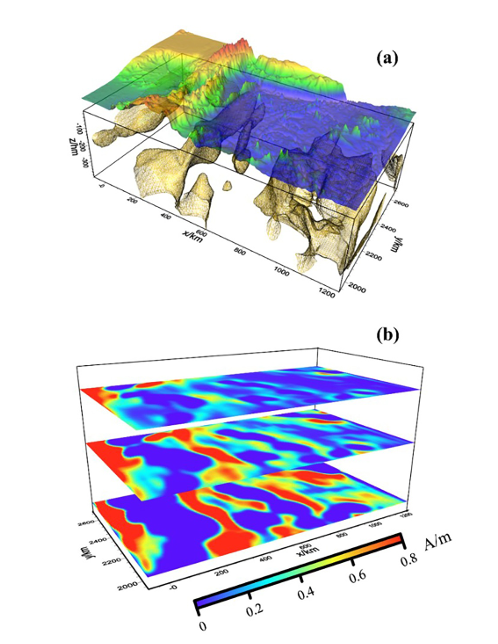

图1 菲律宾海盆西部的区域磁异常反演结果及深度切片。(a) 三维反演结果(磁化强度 MI = 0.5 A/m); (b) 反演结果在 6公里、11 公里和 16 公里深度处的水平切片

通过三维磁化强度分布特征以及浅部NSS转换场特征,该研究揭示了加瓜海脊的深部区域磁化强度分布呈现出火山弧的特征,其现今的地形隆起可能是由俯冲的南海板块挤压碰撞引发后续构造活动导致的;基于反演结果,该研究进一步推断出可能属于花东海盆的原始白垩纪洋壳的潜在范围。

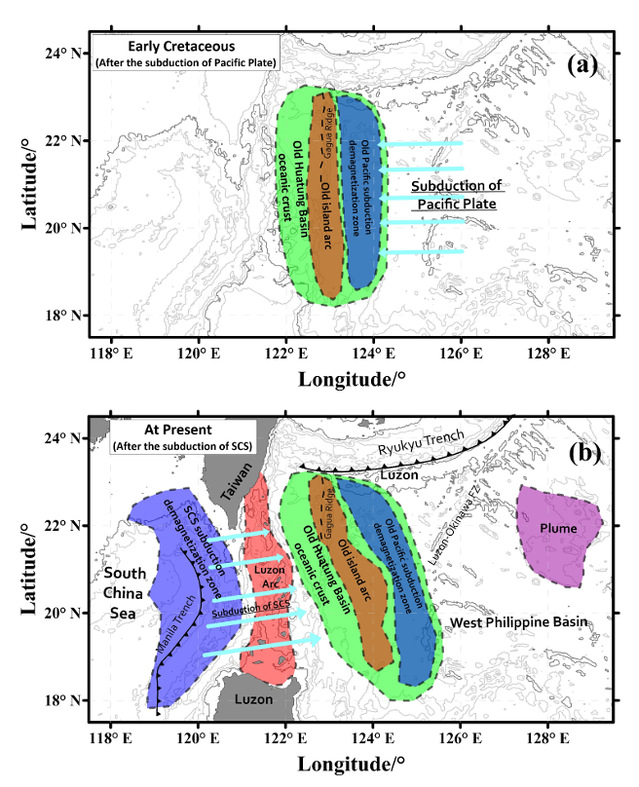

综合考虑菲律宾海西部海盆的磁结构特征,包括深部、区域以及浅部局部磁化分布情况,该研究构建了研究区域早白垩世太平洋俯冲以及现今南海板块俯冲时期的构造模型,取得重要认识:加瓜海脊的形成时代并非地震学结果显示的20-40 Ma,而应在早白垩世,与太平洋板块俯冲至欧亚大陆之下紧密相关,要早于菲律宾海板块进入该区域的时间;大约在16 Ma前南海板块俯冲至菲律宾海板块之下,造就了现今的吕宋弧,在该区域形成了双岛弧和双俯冲退磁带构造模式。

图2 区域构造演化模型。(a) 太平洋板块俯冲之后; (b) 南海板块俯冲之后

该论文第一作者是我室博士生黄祖伟,通讯作者为赵崇进助理教授,合作者包括于鹏教授和张罗磊副教授。该研究得到国家自然科学基金地质联合基金重点支持项目、国家自然科学基金面上项目和上海市自然科学基金的资助。

全文链接:https://doi.org/10.1029/2024JB028806