近日,国际知名地学期刊《Quaternary Science Reviews》和《AGU Advances》分别以“Heterochrony of Mid-Brunhes coccolithophore bloom reveals multi-processes controlling ocean nutrient”和“Shallower living depth instead of higher seawater alkalinity enhanced calcification in bloom-forming coccolithophores during their Pleistocene acme event”为题,发表了海洋地质全国重点实验室张洪瑞博士与合作者的系列成果,讨论了中布容时期(距今约50万年)全球性颗石藻勃发受到海水中硅酸盐和磷酸盐比值调控的机制。

颗石藻是一类可以钙化的海洋浮游藻类,所产生的碳酸钙壳体约占全球海洋碳酸钙~40%。在现代海洋高纬度海区存在季节性的颗石藻勃发现象,而在过去几个百万年中,海洋沉积物中的颗石藻含量呈现出40-50万年的周期性变化,并且颗石藻含量的峰值与地球轨道参数——偏心率在405千年周期的低值相关(图1)。对于地史时期的颗石藻“勃发”事件,存在两种比较经典的解释:第一种解释受到现代颗石藻在高纬度勃发的启发,认为低偏心率时由于季节性变小,高纬度颗石藻生长季节拉长,导致颗石藻生产力增加;第二种解释则立足于海水碳酸盐体系的变化对颗石藻钙化的影响,认为海水碱度升高可以促进颗石藻钙化增强,从而引发全球性颗石藻的“勃发”。然而,这两种假说仍然有待检验。

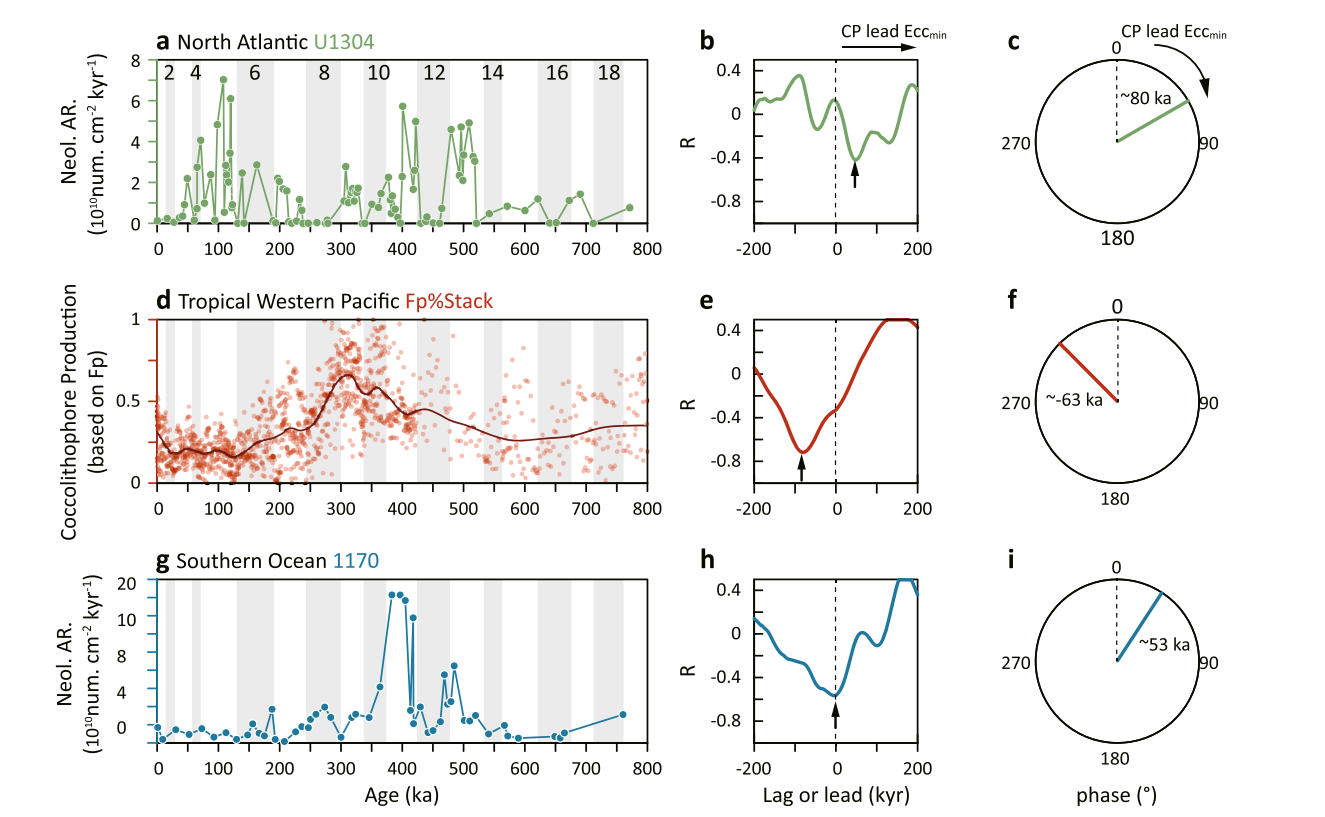

首先,为了检验“生长季节长度”假说,张洪瑞等(Zhang et al., 2025, QSR)选取了西太平洋暖池、南海、北大西洋、南大洋四个钻孔,重建过去80万年以来的颗石藻生产力,并搜集整理前人已发表的17个颗石藻生产力记录进行分析。颗石藻生产力结果表明,在距今40万年左右的“中布容颗石藻勃发”事件中,高纬度海洋的颗石藻生产力率先达到峰值,而低纬度海区峰值出现较晚、持续时间更长。这就表明不同纬度的颗石藻勃发是受到两种不同机制驱动。该研究提出高纬度的铁肥、海冰范围等机制和低纬海区的风化、海水混合等机制通过调节海水中Si/P比值,共同控制了颗石藻勃发。

图1不同地区的颗石藻生产力及其峰值出现时间:(a-c)北大西洋;(d-f)热带西太平洋;(c)南大洋

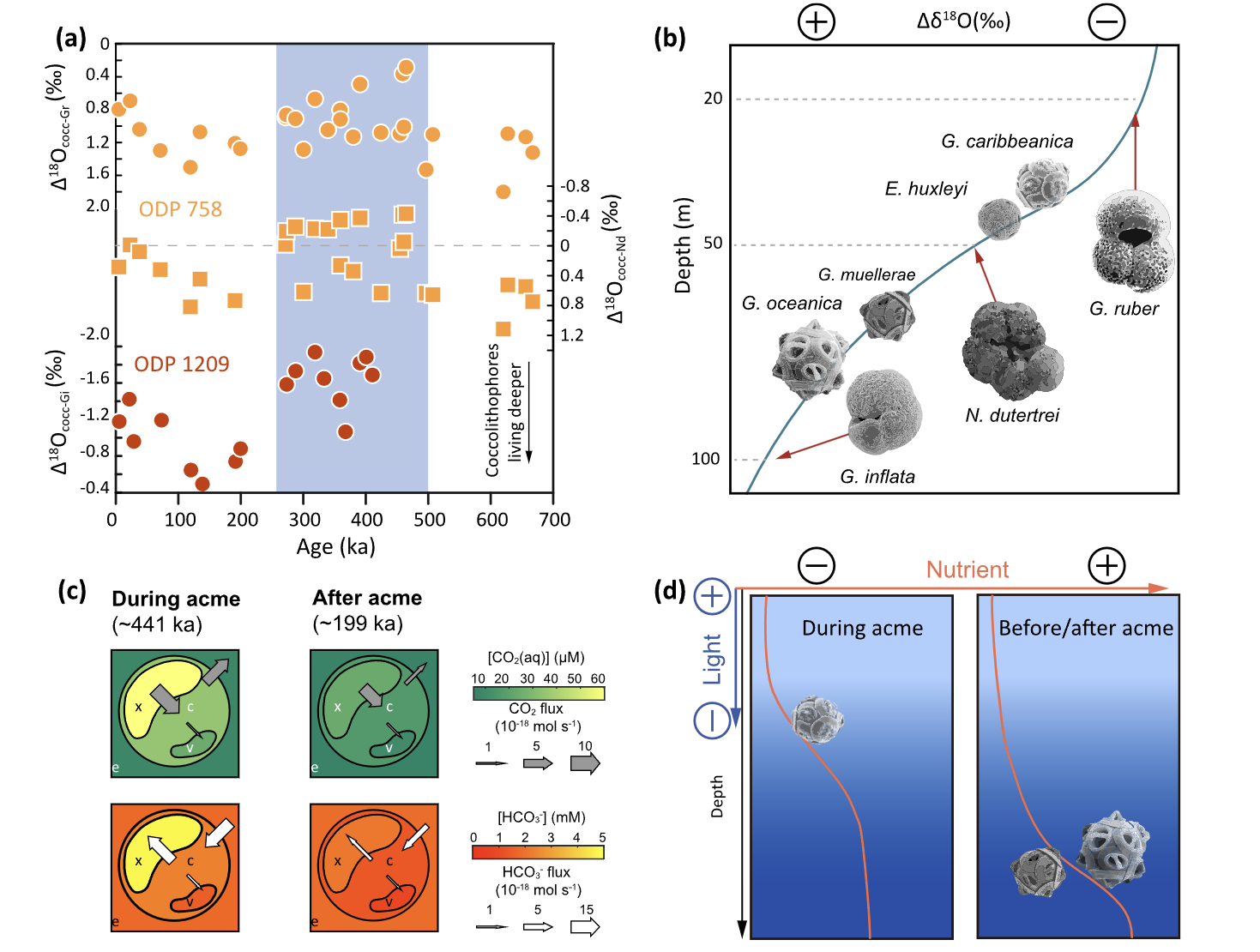

随后,为了检验“海水碱度”假说,张洪瑞等(Zhang et al., 2025, AGU Advances)从剖析颗石藻钙化的生理过程出发,通过测量颗石藻的有机碳和无机碳d13C分馏,并使用颗石藻生物地球化学模型估算颗石藻摄取无机碳的通量,揭示颗石藻在勃发期间钙化速率的提升和细胞对碳酸氢根摄取加强有关;结合颗石藻d18O证据,进一步表明颗石藻在勃发期间生活水深更浅,可以获得更多能量用于碳酸氢根的抽取。因此,碳同位素和氧同位素的证据共同说明,颗石藻勃发期间是由于获得了更多营养盐,生活水深变浅,从而获得更多能量,最终促进了钙化增强。据此,该研究评估认为海水碱度变化对颗石藻钙化的影响有限,不能完全解释在地质记录中观察到的钙化大幅度增强的现象。

图2氧同位素反映的颗石藻勃发期间生活水深变化(a,b);(c)颗石藻碳同位素估算的细胞碳通量;(d)光照和营养盐对生活水深的调控。

这两项研究分别从宏观的环境驱动和微观的细胞响应两个层面上,解释了地史时期的颗石藻全球性勃发,有助于更好地理解未来气候变化背景下海洋浮游植物群落变化的机制。论文第一作者和通讯作者为我室张洪瑞副教授,合作者包括我室刘传联教授、党皓文教授、王星星博士,西安地质地球物理研究所马小林副研究员,瑞士苏黎世联邦理工学院Heather Stoll教授和瑞士伯尔尼大学Iván Hernández-Almeida博士,德国不莱梅大学Luz Mejia博士。该研究由国家自然科学基金委重点项目、ETH Core Funding等项目资助。

全文链接:

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0277379125000460

https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1029/2024AV001609