近日,我室周哲研究员与合作者在国际知名地学期刊《Geochemical Perspectives Letters》(GPL)上发表了题为“Fe(II)aq-induced transformation of Fe-rich precipitates from a hydrothermal field”的研究论文。该研究基于西南印度洋龙旂热液区的天然样品,通过铁同位素标记模拟实验与多尺度表征,揭示了溶解态二价铁(Fe(II)aq)在驱动深海铁矿物转化与关键微量元素循环中的重要作用,不仅对认识现代深海热液系统具有重要意义,也为理解早期海洋中铁沉积的形成机制提供了新证据。

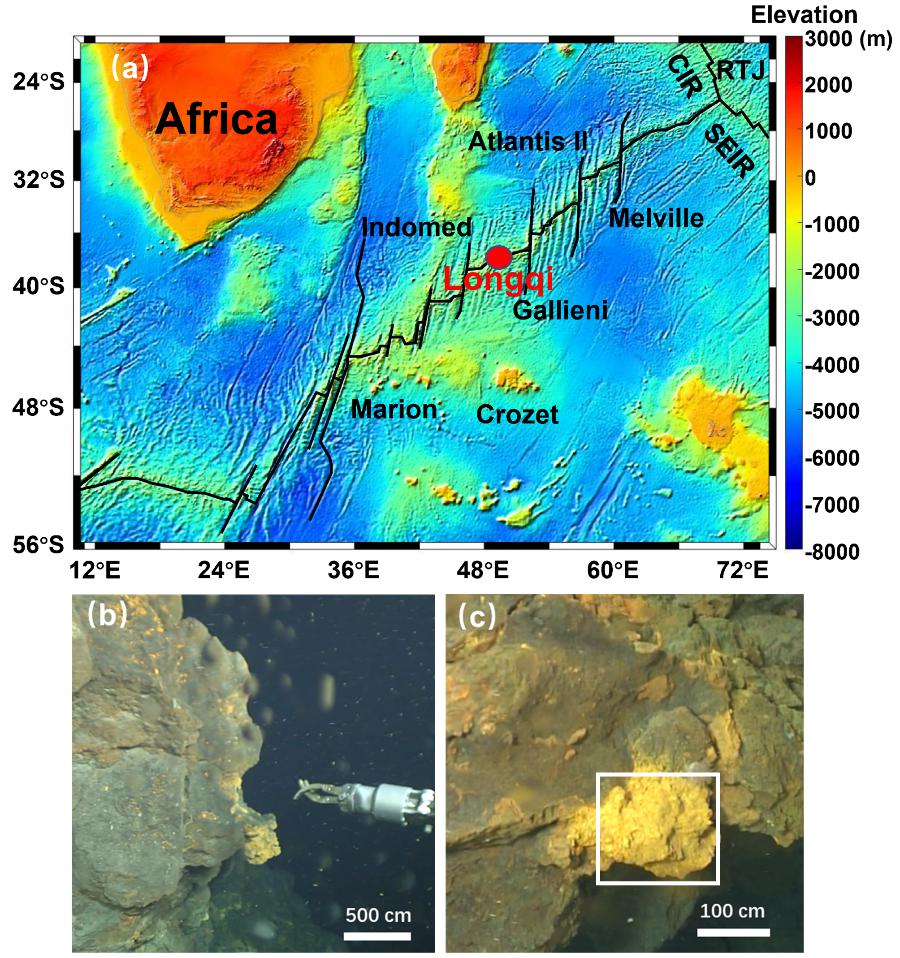

该研究利用“深海勇士”号载人深潜器在西南印度洋龙旂热液区(水深2750米)采集的原始富铁沉淀物样品,包括水铁矿、针铁矿和纤铁矿等多种铁氧化物/氢氧化物相,能够有效探索深海热液系统矿物学与地球化学的复杂过程(图1)。

图1.龙旂热液区及其富铁沉积物的原位深潜采集。

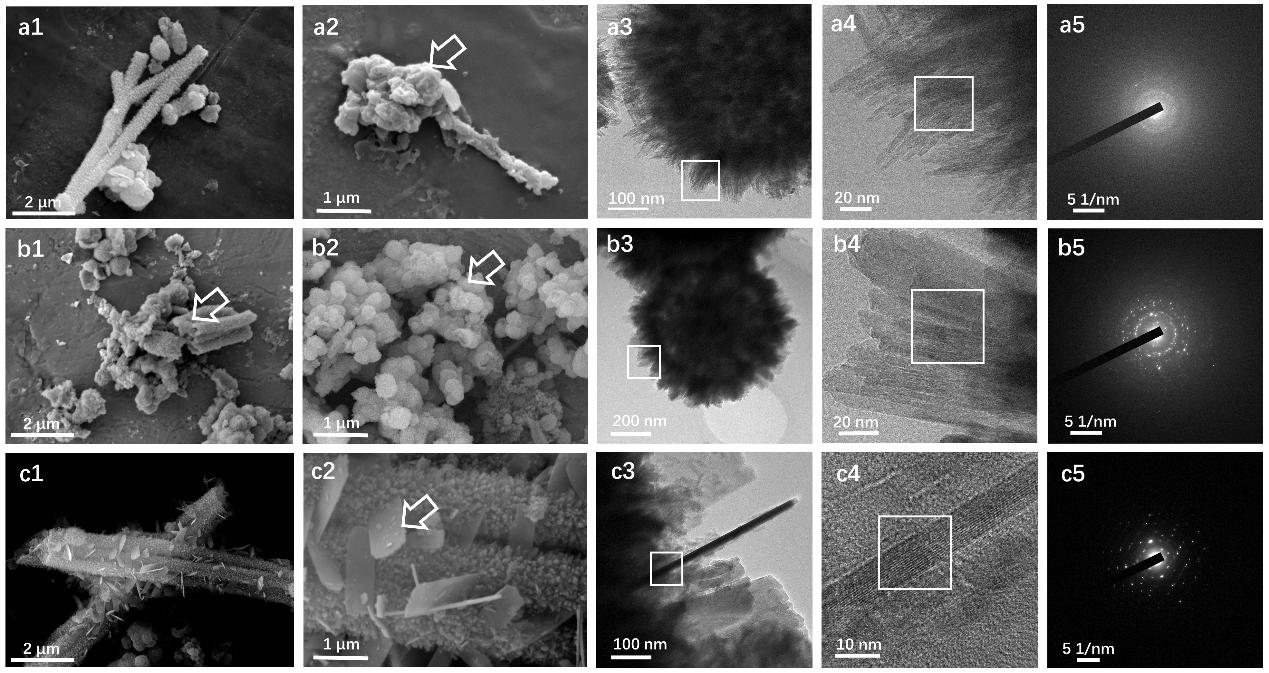

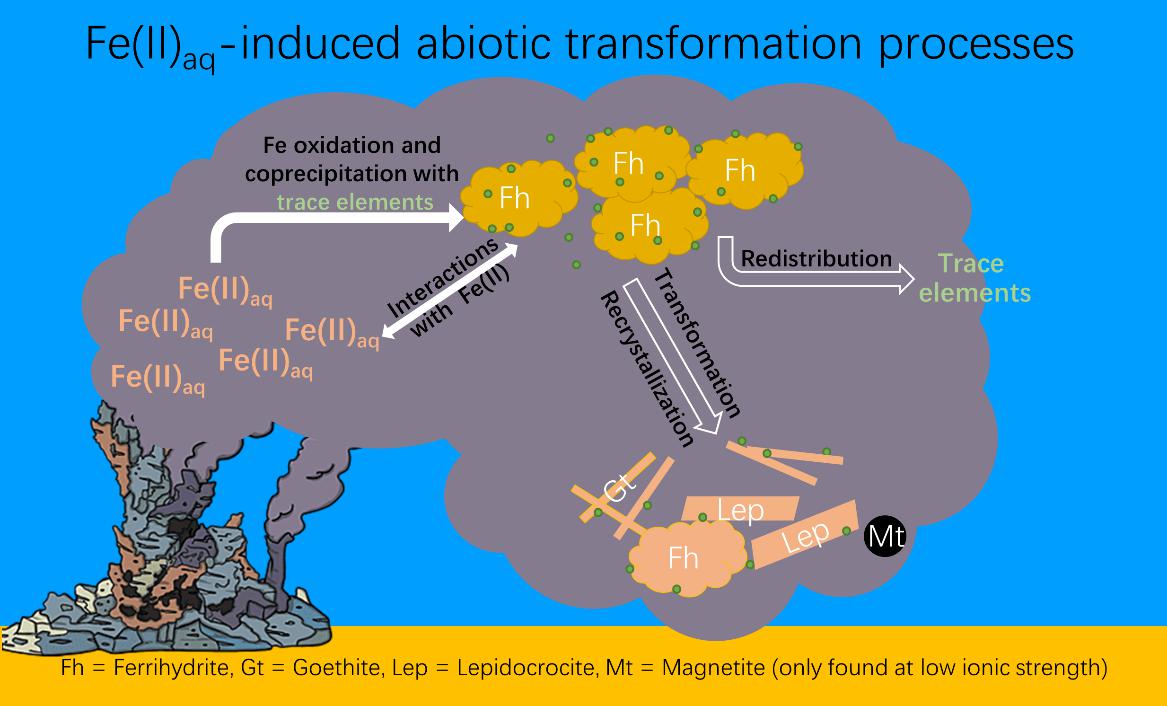

基于沉积物培养实验,该研究发现Fe(II)aq能够显著促进矿物相变和重结晶,导致次生针铁矿、纤铁矿及磁铁矿的形成。此外,该过程伴随钴(Co)、镍(Ni)、铜(Cu)、锌(Zn)和钡(Ba)等微量元素的显著释放与再分布,表明Fe(II)诱导的转化可能是提升深海热液系统中微量元素向海水释放的重要途径。进一步,该研究指出Fe(II)与矿物中结构Fe(III)之间的铁原子交换现象极为迅速,即便在短暂的共存时间内也可发生显著同位素再平衡,这一发现对利用铁同位素示踪深海物质来源和演化过程提出了新的约束条件。

图2.富铁沉积物典型结构与二价铁反应前后在微观结构上的变化。

该研究对理解地球历史时期古海洋环境演变具有重要启示。在大氧化事件(GOE)前后,海洋可能普遍存在氧化-还原态的分层结构,使得Fe(II)与Fe(III)矿物可在海水中广泛共存并发生交互作用。该研究提示,Fe(II)驱动的矿物转化与再结晶过程很可能也发生在古海洋中,促进了前寒武纪铁建造(IFs)中高结晶度铁矿物的快速形成,并同时帮助Co、Ni等生命必需微量元素逃逸铁氧化沉淀过程的捕集,从而潜在影响了早期海洋生态系统的营养结构。

图3.热液系统中二价铁介导矿物转化及微量元素循环示意图。

论文第一作者为我室周哲研究员,合作者包括我室李江涛教授(通讯作者)、贺治伟副研究员、杨守业教授及加拿大与美国的合作伙伴。该研究由国家重点研发计划、国家自然科学基金及上海市基础研究计划等项目资助完成,并得到了上海同步辐射光源的支持。

全文链接:https://doi.org/10.7185/geochemlet.2531