洋-陆边界作为调控陆源物质入海通量的关键枢纽与海洋物质的核心沉降区,其间的相互作用深刻影响着全球海洋元素循环与生态环境演变。这一前沿领域不仅是海洋地质全国重点实验室的重点研究方向,更蕴含着重大的学术价值。

为深入探讨该议题,第九期“蓝海学术沙龙”于2025年11月5日下午在海洋楼报告厅举行。本期沙龙由全重室成员邓凯发起并主持,以“Track ocean-continent interactions using metal proxies”(利用金属指标示踪洋-陆相互作用)为主题,汇聚了校内外多学科背景的师生,共同探讨痕量金属及其同位素在海洋过程中的应用,现场学术氛围热烈。

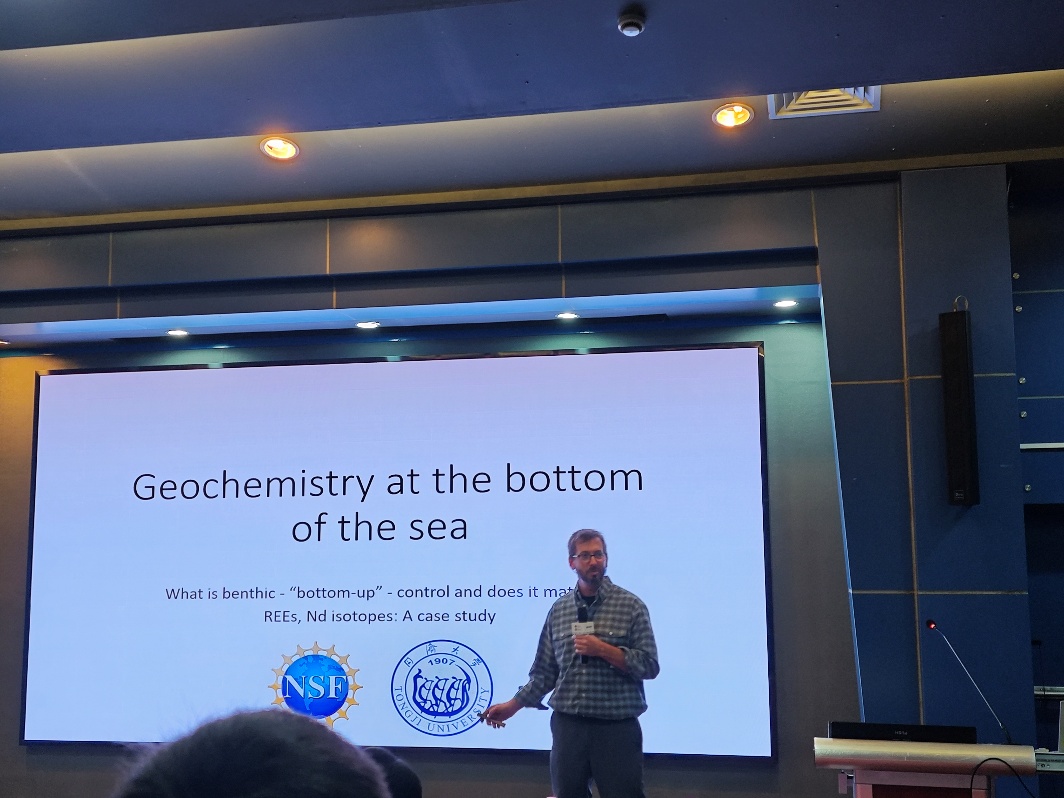

俄勒冈州立大学的Brian Haley教授率先开讲,以《Geochemistry at the bottom of the sea》为题,系统回顾了海洋钕同位素的研究进展,着重阐释了沉积物-海水界面物质交换在元素循环中的关键作用,并对未来研究方向进行了展望,引发了与会者的热烈讨论。

河海大学吴琼副教授的报告题为《Distribution of Dissolved REEs and Nd Isotopes in the South China Sea: Implications for Water Mass Exchange and Particle Dissolution》。她详细介绍了南海溶解态稀土元素与钕同位素的分布特征及其控制机制,展示了钕同位素在重建古海洋水文条件方面的独特优势。

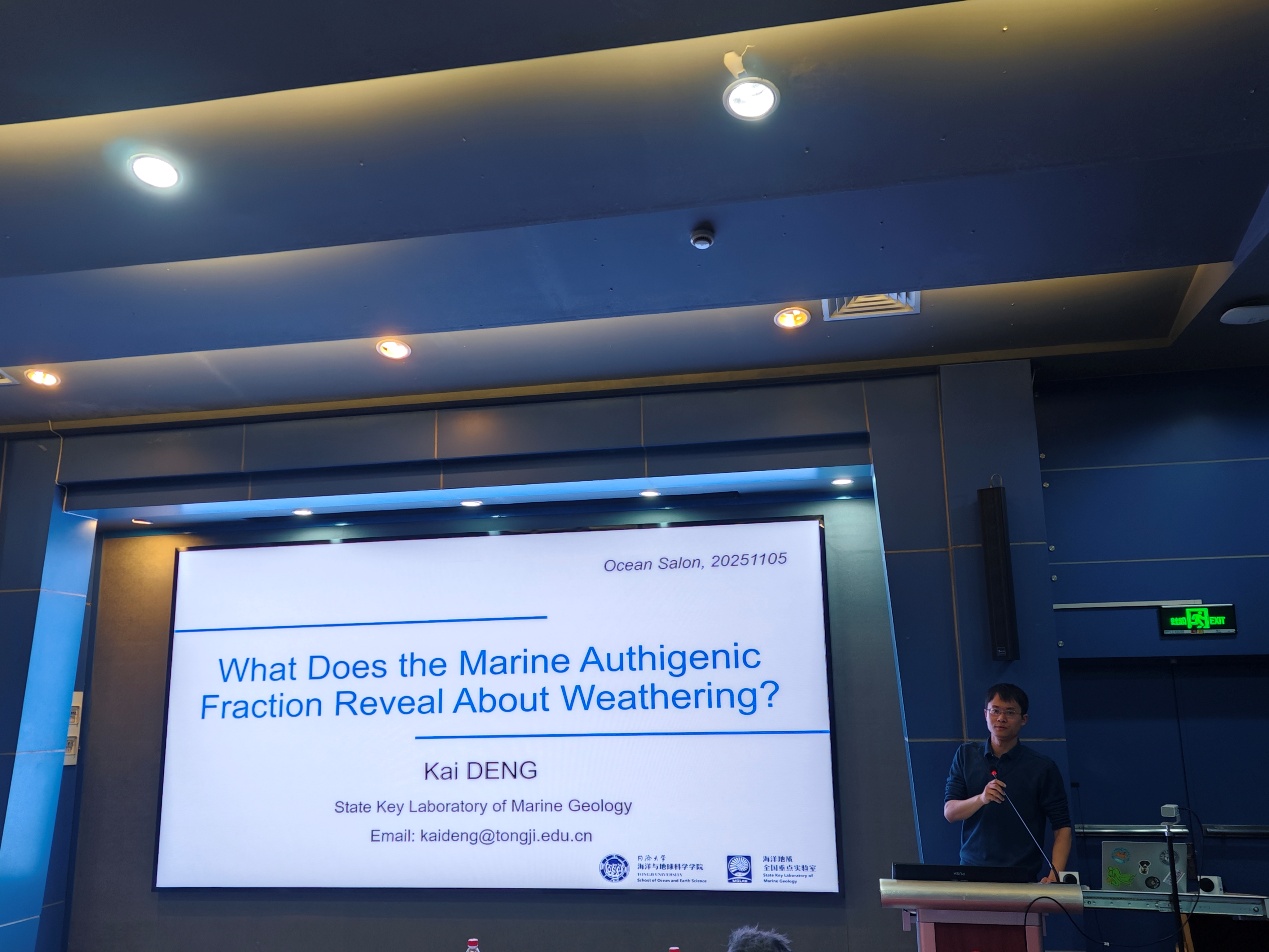

同济大学邓凯教授带来了题为《What Does the Marine Authigenic Fraction Reveal About Weathering?》的报告。他梳理了古风化海洋记录研究中的常用指标,剖析了解译自生态沉积记录时需关注的关键问题,并为未来相关研究提出参考建议。

同济大学博士生王文朋分享了题为《Trace Metal (Fe, Cu) Speciation and Their Isotopic Evolution in Submarine Seepage Systems》的最新研究,阐述了溶解态铁、铜在海底渗漏系统中的形态、行为及同位素示踪。

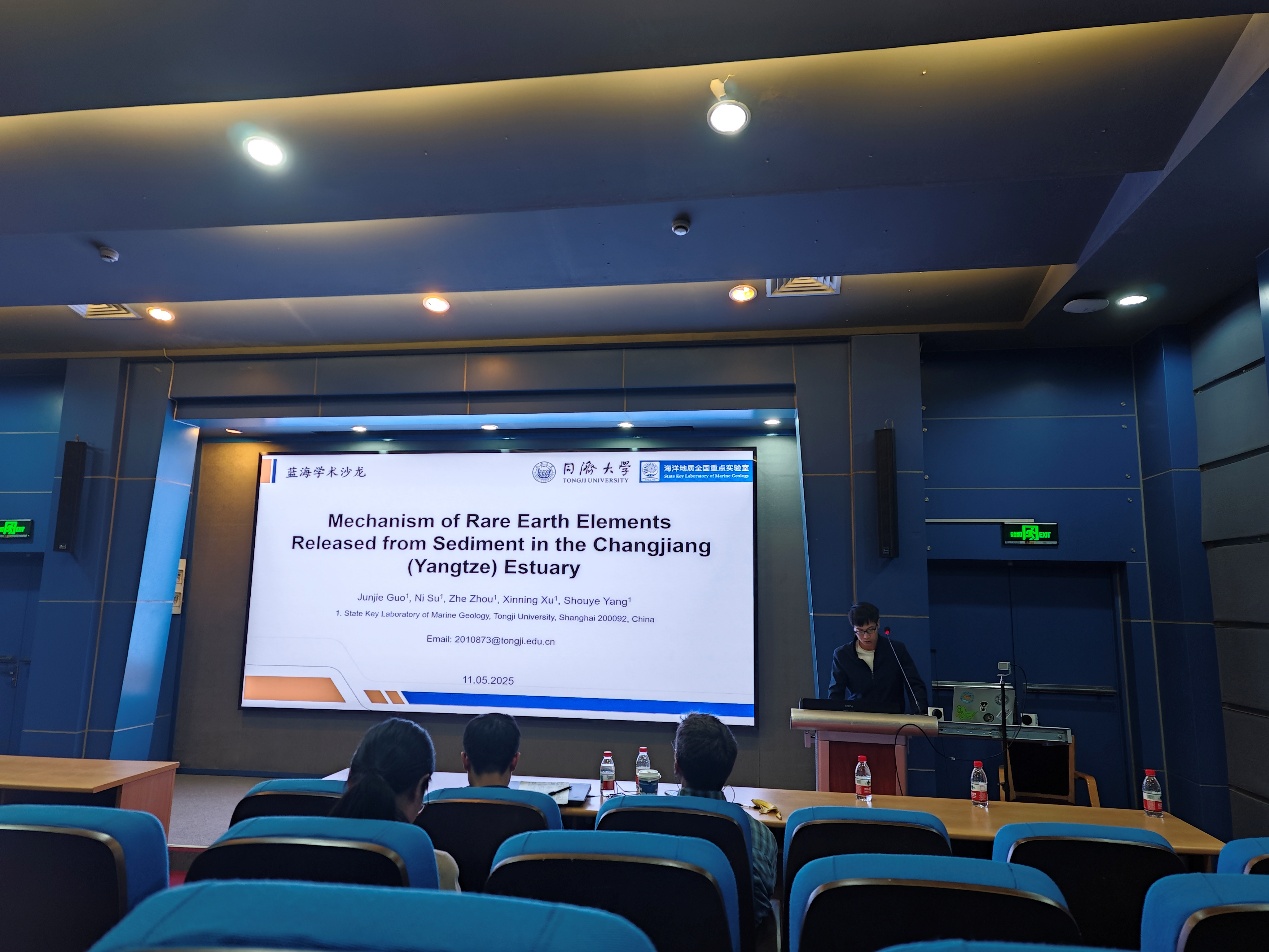

同济大学博士生郭俊杰聚焦稀土元素在表生过程中的应用,以《Mechanism of rare earth elements released from sediment in the Changjiang (Yangtze) Estuary》为题,分享了稀土元素在示踪河口元素交换过程方面的研究成果。

在互动讨论环节,与会师生与报告人积极互动,围绕报告内容展开了深入而富有启发性的交流。本次“蓝海学术沙龙”聚焦洋-陆边界物质与元素交换的前沿领域,通过一系列高水平的专题报告与思想碰撞,系统展现了洋-陆边界在调控海洋元素循环与生态环境中的核心作用。展望未来,以沉积物-海水界面为关键切入点,结合痕量金属及其同位素的分析手段,该领域研究将有力推动现代生态环境示踪与古海洋学重建取得突破性进展。

撰稿人:杨廷根、邓凯