近日,国际知名期刊《Earth and Planetary Science Letters》以“Strong potassium uptake in surface sediments of the Changjiang River Estuary and the East China Sea: Implications for authigenic processes and the marine potassium budget”为题,发表了我室博士生武雪超的最新研究成果。该研究揭示了以长江口—东海为代表的大陆边缘地区反风化形成的自生粘土对海水钾(K)收支的重要影响。

海洋环境中的反风化作用消耗海水溶解态金属离子与碱度,形成自生粘土,释放CO2,可以调控地质历史时期的海水化学组成和气候变化。K是海水的主要阳离子,但是其收支过程并未得到充分约束。河水和海水K同位素组成的差异,暗示海洋自生粘土的吸收过程是海洋中重要的K汇。大陆边缘的河口—陆架区具有丰富的陆源活性物输入、强烈的有机质再矿化过程以及动态的氧化还原环境,是研究反风化自生粘土过程的关键靶区。

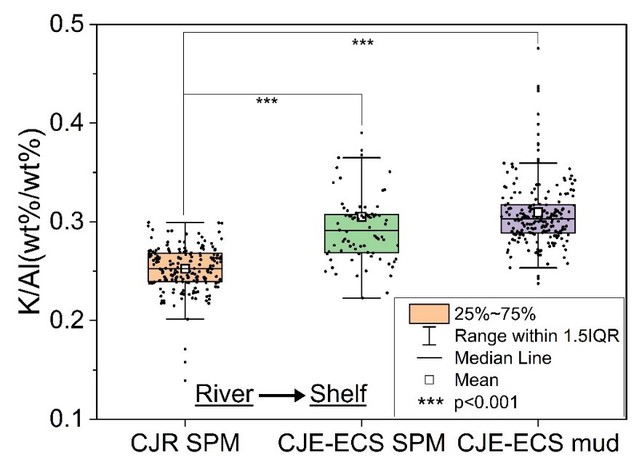

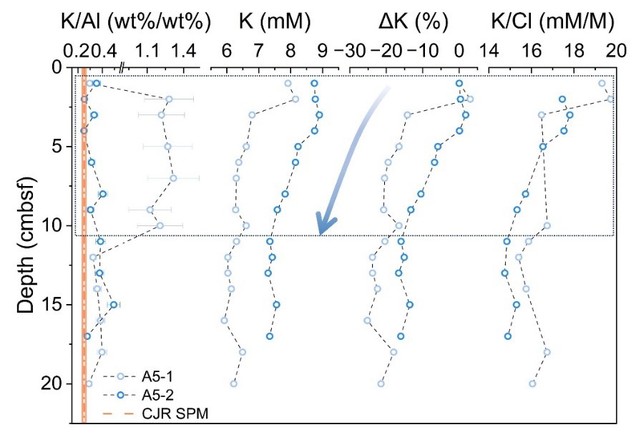

通过对比长江入海颗粒物与河口—东海内陆架悬浮颗粒物和表层沉积物的地化组成,该研究发现:海洋沉积物K/Al比值显著高于河流入海物质;多管岩芯沉积物孔隙水中的K浓度和K/Cl比值随深度增加而降低,也反映沉积物早期成岩过程中存在K的吸收;矿物组成分析表明,表层沉积物中存在自生粘土(海绿石为主)。

在排除了沉积物源、动力分选以及河口离子交换等因素的影响后,该研究提出内陆架海区自生粘土吸收主导了颗粒态和孔隙水K组成的变化。初步定量估算显示,全球河口—内陆架地区反风化过程中自生粘土对K的吸收通量甚至与河流入海的溶解态K通量相当,表明海底过程在调控海水化学组成方面的重要作用。

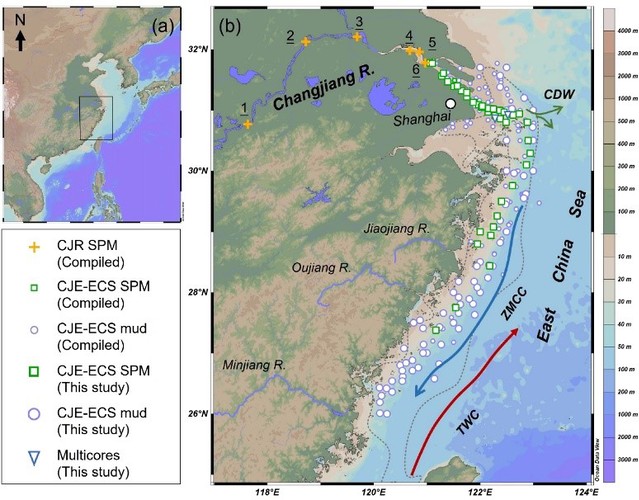

图1. 研究样品的采样位置

图2. 长江口-内陆架沉积物与长江入海物质K/Al比值的对比

图3. 河口沉积物孔隙水K浓度、K/Cl比值随深度降低

该论文第一作者为我室博士生武雪超,通讯作者为杨守业教授,合作者包括德国亥姆霍兹基尔海洋研究中心(GEOMAR)的Klaus Wallmann教授、汉堡大学的Florian Scholz教授、青岛海洋地质研究所的窦衍光研究员以及我室博士生郭俊杰和许心宁。该研究得到国家自然科学基金委和海洋地质全国重点实验室KECES航次的资助。

全文链接:https://doi.org/10.1016/j.epsl.2025.119292