2025年7月,国际知名地学期刊《Limnology and Oceanography Letters》以“Artificial island construction exacerbates storm-induced loss of buried estuarine carbon”为题,发表了海洋地质全国重点实验室吴伊婧博士后的最新研究成果。

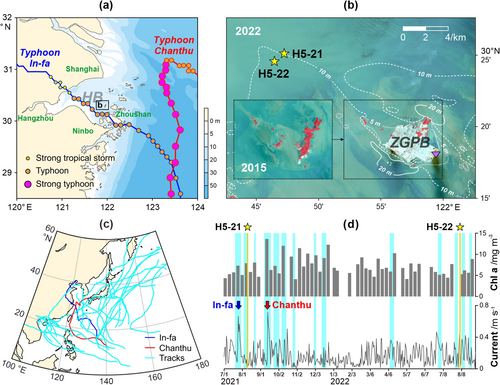

图1. 迭代取样站位及取样期间风暴影响示意图

当前全球气候变化背景下,强风暴频发已成为全球海岸带面临的重要挑战。同时,人工岛作为沿海大城市拓展空间的重要手段被广泛应用。然而,人类工程与极端天气如何共同影响河口沉积碳的埋藏与流失,尚缺乏实证研究。该研究聚焦于杭州湾新建的舟山绿色石化基地(ZGPB),在2021年和2022年间隔一年迭代获取沉积物岩芯,成功锁定2021年“灿都”台风造成的侵蚀与沉积。通过系统分析该新风暴层与历史风暴层的岩性构造、元素组成、有机特征及放射性核素分布,该研究揭示了ZGPB建成后风暴事件对有机碳收支的影响。

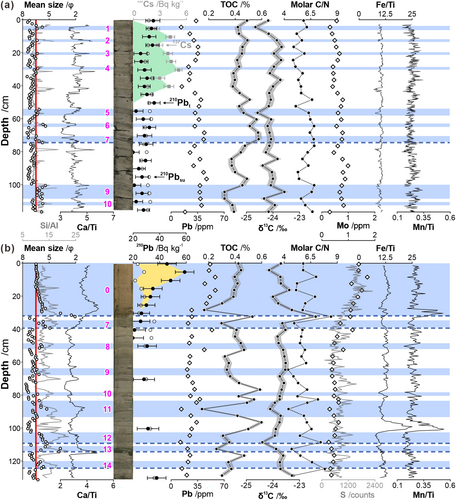

图2. 新风暴层(0)和历史风暴层(1-14)之间迥异的岩性和地球化学特征

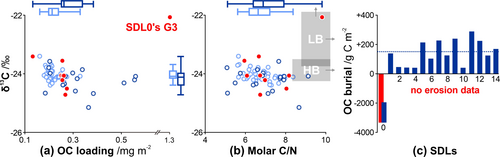

结果表明,ZGPB建成后,风暴诱发的潜在海底滑坡,形成了前所未见的厚层沉积。虽然风暴后期带来了显著的瞬时有机碳埋藏,但在风暴的增强阶段,加剧的侵蚀作用造成大量原先稳定储存的底层沉积物和其中的有机碳被剥离而搬运流失。因此,总体来看,整个风暴事件造成的有机碳净损失远大于净埋藏。此外,新沉积层内有机质再矿化作用也更为活跃,进一步削弱了有机碳的长期保存。

图3.常态沉积层(淡蓝)、历史风暴沉积层(深蓝)和新风暴沉积层(红色)的有机碳特征及风暴事件中的有机碳侵蚀/埋藏通量

该研究为理解“风暴+人工岛”复合作用下的河口碳汇效应提供了新的证据,为科学规划滨海工程及其碳汇功能提供了基础证据。

论文第一作者为我室吴伊婧博士,通讯作者为范代读教授。该研究受到国家自然科学基金、上海市教委等项目的资助。

全文链接:https://doi.org/10.1002/lol2.70048